上座と下座を押さえよう!少人数結婚式の席次表の席順に関する決め方と基本マナー

豆知識・費用・相場 | 公開: / 更新:

親族・親戚やごく親しい友人だけを招いてとり行う「少人数結婚式」が注目されています。

しかし、ゲストが少なくても新郎新婦のお祝いに駆けつけてくれる以上、丁重にもてなさなければいけません。

たとえば、結婚式場の席次は非常に重要です。

席次表に書かれている席次には上座と下座があり、ゲストの立場や年齢に応じて席次を決める必要があるのです。

この記事では、少人数結婚式を行う際に守るべき席次の基本マナーをシチュエーションごとに解説していきます。

1 結婚式の席順(席次)はは上座と下座を押さえて

それぞれ立場の違う大人数が集まったとき、守るべきマナーが「席次」です。

席次とはゲストが並んで座る順番であり、その人の立場によって位置は決まっています。

席次を無視してしまうと、ゲストに不快な思いをさせる可能性があります。

また、新郎新婦や親族が「非常識」に見えかねません。

気心の知れたゲストのみが訪れる少人数結婚式でも、席次はしっかり押さえておきましょう。

席次は上座と下座を基準に考えていきます。

新郎新婦に近い位置が上座、遠い位置が下座にあたります。

原則として上座には目上の人が座る決まりです。

しかし、ゲストが10人以下の場合、会社の上司や恩師などがいないことも多く、上座に座る人を誰にするかで迷いがちです。

また、ゲストを20人以上招待する結婚式でも目上の人が複数やって来るため、席次は悩みの種となります。

親しい友人であっても、意図せずして上座と下座に分かれてしまうこともあります。

すべてのゲストが気持ちよく式を過ごせるよう、席次を決める際には注意しましょう。

2 少人数結婚式の席順マナー1:親族のみの結婚式の場合

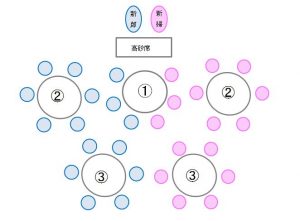

<画像出典:つきじ治作>

親族だけが出席してくれる少人数結婚式では、関係が近い人を下座に振り分けるのがしきたりです。

両親や祖父母は結婚式において、新郎新婦とともにゲストをもてなす立場です。

そのため、上座はそのほかの親戚に譲るようにします。

上座に招く優先度が高いのはまず、叔父や叔母、従兄弟といった親戚です。

次に、兄弟と姉妹、最後に祖父母、父、母の順番となります。

ちなみに、親戚が複数いる場合は父方の年長者が優先です。

その次に父方の年少者、母方の年長者、母方の年少者と続きます。

また、少人数結婚式ではゲストが円卓を囲む形式と、長テーブルに並んで座る形式があります。

いずれの形式でも席次に変わりはありません。

円卓の場合、両親や祖父母は新郎新婦から離れた席に座ります。

長テーブルでは、新郎新婦から見て一番奥に両親がいる形です。

ただし、少人数結婚式では新郎新婦がゲストと同じテーブルにつくパターンもあります。

それに、高齢者を離れた席に座らせると、新郎新婦の顔がよく見えない恐れも出てきます。

親族だけの結婚式では、席次も柔軟に変えていきましょう。

3 少人数結婚式の席順マナー2:親族以外の場合

親族以外のゲストが来る少人数結婚式では、やや席次のルールは厳密になります。

特に、職場の上司や恩師などが出席してくれる場合、親族も目上のゲストをもてなす必要が出てくるからです。

そこで、親族が新郎新婦の上司や先輩に上座を譲ります。

そして、ゲストの中でも役職が上の人ほど、より新郎新婦へと近い席に座ってもらいましょう。

まとめると、上座の優先順位がもっとも高いゲストは主賓です。

主賓とは結婚式で、もっとも目上のゲストであり、スピーチなどをお願いする人を指します。

次に、主賓ではない職場の上司、同僚の順です。

同僚は先輩のほうが席次の優先度が高くなります。

そして友人となり、親族にはその後の席を用意しましょう。

4 少人数結婚式の席順1:円卓(丸テーブル)

結婚式場が複数の円卓型になっている場合は、新郎新婦に近い卓に主賓を座ってもらいます。

そして、卓の中でももっとも新郎新婦との距離が短い席が上座となります。

以下、上司、先輩、同僚、友人の順で席次を決め、下座は親族や両親、祖父母に用意しましょう。

円卓は新郎新婦との関係性によって分けるのが理想です。

たとえば、「上司の卓」「同僚の卓」「友人の卓」と席順が決まっていると、ゲスト同士で気をつかわずに済みます。

また、目上のゲストに対しても失礼にならないでしょう。

ただし、会場の関係で関係性の異なるゲスト同士を同じ卓に招かなければいけなくなることもあります。

その場合、友人と親族を一緒の卓にするのが無難です。

双方に了承をとったうえで、新郎新婦から事前にお互いの人柄を説明しておくと、気まずさも軽くなります。

さらに、1人だけ別の卓に移すのではなく、少なくとも誰か1人は知り合いがいるようにしてあげるのが親切です。

また、円卓型の式ではゲストを新郎側と新婦側で左右に振り分けるようにします。

新郎新婦から見て右側が新郎側、左側が新婦側のゲスト席です。

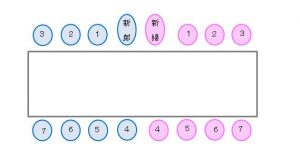

5 少人数結婚式の席順2:長テーブル

長テーブルに大勢が座るタイプの結婚式でも、基本的な席次は円卓と同様です。

まず、新郎新婦のゲストを左右に振り分けましょう。

新郎新婦から見て右側の長テーブルが新郎側のゲスト、左側が新婦側のゲストです。

ほとんどの結婚式で長テーブルは新郎新婦側から式場の奥に向かって配置されています。

つまり、新郎新婦から見て手前が上座、奥が下座です。

主賓を優先的に上座へと招き、以下、上司、先輩、同僚、友人の順で座ってもらいましょう。

そして、親族は奥の下座となります。

ただし、少人数結婚式では新郎新婦がゲストと同じテーブルに座るケースも珍しくありません。

そんなときは、新郎新婦が座る席が上座という扱いとなります。

そして、新郎新婦は上座の中央に座り、2人が向き合う側を下座とします。

下座の両端はそれぞれの父母に用意しましょう。

このときも、左右で新郎側のゲストと新婦側のゲストを振り分けます。

ただし、親戚だけの少人数結婚式では、新郎新婦の隣に父母が座る配置もあります。

6 面識がないゲストの席次は年代で決める!

少人数結婚式では、ゲストの数に対し余裕のある席を用意できないこともあります。

そんなときは、面識のないゲスト同士でも隣に座ってもらわなくてはなりません。

しかし、年齢や立場のかけ離れたゲスト同士が隣になるとお互いに気をつかってしまいます。

そこで、なるべく同年代のゲスト同士が隣に座ってもらうよう工夫しましょう。

せめて同年代であれば共通の話題があり、打ち解けられる可能性もあるからです。

また、ゲストの人選も大切です。

人見知りをするゲスト同士が隣になれば、会話が続かず気疲れしがちです。

社交的な友人に事情を話して、席順について承諾をもらうのが理想的でしょう。

そのほか、1人きりで出席してくれるゲストがいるなら、孤立しないような配慮が必要です。

面識がない相手でも気さくに話しかけてくれるゲストの近くに座ってもらいましょう。

なお、夫婦のゲストを招待する場合もあります。

そのときは、夫婦が離れた席を用意しないようにしましょう。

夫婦には隣接した席に座ってもらうのが習わしです。

つまり、一番目上の人がもっとも新郎新婦に近い席に座ったとすれば、次の上座はその人の配偶者となります。

7 少人数だからこそ席順マナーは大切

大人数の結婚式と違い、少人数結婚式はゲストの大半が顔見知りである可能性も出てきます。

そのため、新郎新婦は席次への意識がつい疎かになりがちです。

しかし、親しい人間が集まっているからこそ、1人で出席するゲストが浮いてしまうリスクは高いといえます。

そして、結婚式を楽しめるかどうかは席次にもかかっています。

もしも面識がないうえ、目上の人ばかりの円卓を用意されたらますますゲストは緊張してしまうでしょう。

また、目上の人にも失礼な行為になってしまいます。

結婚式ではゲストの数にかかわらず、全員に楽しんでもらう意識が大切です。

正しい席次を意識し、すべてのゲストが「来てよかった」と思える式を計画しましょう。

8 何名もの会社の上司が出席される場合は?席次の決め方

会社の上司の中で、主賓になる方もいらっしゃるので、もてなすゲストとして、新郎新婦の一番近く(上座)に座ってもらうことが多くなりますが、何名か上司が結婚式に出席してくれた場合はどのように席次を決めたらいいのでしょうか。

失礼にならず、心地良く過ごしていただくための配慮とはどのようなものでしょうか?

まずは、会社の上司の卓の中で席次を決めることをおすすめします。

上司の中でも役職の順番に上座から座ってもらうようにします。

会社関係のゲストになると年齢や自分がお世話になった度合などは関係なく、基本は役職の順に決めた方が無難です。

判断に迷ったら担当プランナーへ相談してみてもいいですね。

9 親族や友人に上座の席に座ってもらうのはあり?なし?

会社関係のゲストを呼ばずに家族のみの少人数で行う結婚式の場合、気心知れた仲であるため、上座に親族のゲストが座っても新郎新婦にとって、もっとも、もてなしたい方であれば問題はありません。

また、受付を引き受けてくれた友人や、新郎新婦の二人が晴れ姿を間近で見てほしいと思っている親族などには、上座の席にされるパターンも少人数ウェディングではあるようです。

特に祖父母などに多く見られます。

少人数ウェディングでの席次の決め方は、両家との関係や、両親に確認も重要になります。

お二人のご意向と、両家の意見もあわせ、席次を決めていくことをおすすめします。

この記事を書いた人

- Wedding table事務局

- ウェディングテーブルは、あなたにぴったりの会場をご提案する結婚式場紹介サービスです。1000組以上の結婚式をお手伝いさせて頂いた経験を元に、結婚に関するノウハウや知識を発信するコラムを掲載しています。結婚式を挙げようか迷っている方や結婚式に関するお悩みがある方などお気軽にご相談ください。

〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-3 AMビル4F(ご来館の際は5階受付にお越しくださいませ)

〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-3 AMビル4F(ご来館の際は5階受付にお越しくださいませ)